Алхимия как наука. Наука алхимия

Человечество всегда интересовалось чем-то мистическим, загадочным, неизведанным. Такая наука, как алхимия возникла очень давно, но интерес к ней не пропал и по сей день. И в нынешнее время многие люди задаются вопросом, что такое алхимия. Давайте разберемся.

Понятие и сущность алхимии

Первая ассоциация, которая приходит в голову обычному человеку, когда он слышит слово «алхимия» - магия. Но на самом деле это которая показывает, как достигнуть сути всех существующих вещей. Многие считают ее псевдонаукой, которая сфокусирована на том, чтобы из обычных металлов получать так называемое алхимическое золото и таким способом обогащаться. Многие практикующие алхимики и правда ставили перед собой цель обогащения, но первоначальный смысл алхимии заключался в понимании и всего мира. Настоящие алхимики благодаря философским размышлениям восхваляют единство мира, утверждают, что они принимают участие в космическом процессе творения.

Другая ассоциация людей со словом «алхимия» - зелье. И какой-то смысл в этом действительно есть. В алхимии практикуется смешивание различных ингредиентов. Самая главная сущность этой науки заключается в том, что все существующее движется и стремится к развитию.

История возникновения слова «алхимия»

Отвечая на вопрос, что такое алхимия, необходимо знать историю происхождения данной науки. Считается, что впервые эта наука возникла в Древнем мире: в Греции, Египте и Риме, а затем она распространилась на Восток. Нельзя точно сказать, что обозначает это слово, потому что оно имеет много корней. Первая версия предполагает, что алхимия происходит от слова Chymeia, которое означает «настаивать», «наливать». Это слово указывает на врачебную практику многих древних докторов. По другой версии, название произошло от слова Khem, которое символизирует черную землю, страну (Египет). Древнегреческие истоки указывают на происхождение от слов "хюма" и "хемевсис" - литье, смешивание, поток.

Основа и цели алхимии

Алхимия выполняет три основные функции:

- Найти способ получить золото из простых металлов, чтобы обогатиться и получить власть.

- Достигнуть бессмертия.

- Обрести счастье.

Основа алхимии заключается в использовании четырех основных элементов. Согласно этой теории, разработанной Платоном и Аристотелем, вселенную создал Демиург, который из исходной материи создал 4 элемента стихии: воду, землю, огонь, воздух. Алхимики добавили к этим элементам еще три: ртуть, серу, соль. Ртуть - женское начало, сера - мужское, соль - передвижение. Благодаря смешиванию всех этих элементов в разном порядке достигается трансмутация. В результате трансмутации должен получиться философский камень, который еще называют Чаще всего получение этого эликсира и является главной целью многих алхимиков. Но прежде чем получить заветный эликсир, настоящий алхимик должен постичь свою настоящую духовную природу. Иначе никак не получится раздобыть заветный философский камень.

Алхимическая эволюция и этапы превращения металлов в золото

Знаменитые алхимики на основе своих многолетних рассуждений и изучений пришли к выводу, что с самого начала все металлы были благородными, но со временем некоторые из них почернели, запачкались, что привело к их неблагородности.

Существует несколько основных этапов превращения простых металлов в благородные:

- Calcinatio - этот этап предполагает отказ от всего мирского, от всех личных интересов;

- Putrefactio - этот этап включает отсоединение тленного праха;

- Solutio - символизирует чистку материй;

- Distillatio - рассмотрение всех элементов очистки материи;

- Coincidentia oppositorum - соединение противоположных явлений;

- Сублимирование - обозначает мучение после отказа от мирского ради стремления к духовному;

- Философское затвердевание - соединение принципов воздушности и концентрированности.

Эволюция алхимии заключается в том, чтобы все пропускать через себя, даже если это приносит огромный вред, и тогда необходимо восстанавливаться с помощью энергии, которую получили на предыдущем этапе.

Великие алхимики

Все алхимики пытались ответить на вопрос, что такое алхимия. Эта наука сыграла немалую роль в истории человечества. Многие философы предполагали, что алхимия имеет много общего с психологией. Эта наука помогает человеку раскрыться как личности и достичь своих индивидуальных духовных целей. Многие люди занимались алхимией с самого начала ее зарождения. Но ключевую роль в этом сыграли алхимики Средневековья.

Одним из самых известных алхимиков по праву считается Никола Фламель (годы жизни 1330-1418). Родился Никола в очень бедной семье, в юношеском возрасте уехал в Париж, чтобы стать писарем. Женился на немолодой даме, получил небольшой капитал и открыл несколько мастерских. Фламель решил заняться продажей книг. Его алхимическая карьера началась благодаря сну, в котором ангел показал Фламелю книгу, где содержатся все секреты. Он нашел эту книгу и стал усердно ее изучать. Неизвестно, как он смог постичь все истины, но буквально через три года алхимику удалось получить философский камень и обратить обычную ртуть в серебро, а через некоторое время и золото. Начиная с 1382, Никола Фламель стал богатеть, он покупал землю, дома. Занимался благотворительностью и просто дарил деньги. Слухи о его сказочном богатстве дошли до короля, но с помощью взяток Фламель смог скрыть свое богатство от короля. В 1418 году алхимик умер. Но говорят, что помимо золота и серебра Никола постиг тайны бессмертной жизни. Он инсценировал свою смерть, а сам вместе с женой уехал в путешествие.

Алхимик Парацельс: краткие сведения

Другим не менее известным алхимиком был Парацельс (годы жизни 1493-1541). Этот человек был известным врачом, и многие отрицают его роль в алхимии. Працельс пытался найти философский камень, но не верил, что тот сможет превратить металл в золото. Алхимику он был нужен для того, чтобы постичь тайну бессмертия и создавать лекарства. Працельс считал, что любой человек сможет сделать то, что не под силу природе, нужно только время и усилия. Медицина многим обязана Працельсу. Именно этот врач отверг теорию о том, что эпилептики одержимы нечистой силой. Ученый говорил, что ему удалось создать философский камень, и он бессмертен, но умер, упав с высоты, когда ему было 48 лет.

Дени Зашер: краткие сведения

Дени Зашер (годы жизни 1510-1556). Родился в довольно обеспеченной семье. В юношеском возрасте поехал в университет Бордо изучать философию. Его наставником оказался алхимик, который приобщил молодого парня к этой науке. Вместе с наставником они изучали и проверяли все новые и новые рецепты алхимии. Но раз за разом терпели неудачи. Деньги у Зашера быстро кончились, поэтому он поехал домой и заложил свое имущество. Но опыты не приносили результатов, и деньги просто утекали сквозь пальцы. Дени решил поехать в Париж, где несколько лет провел в одиночестве, изучая философию и рецепты алхимии. В 1550 году ему все-таки удалось сделать из ртути драгоценный металл - золото. Дени раздал всем долги и уехал в Германию, где хотел прожить долгую и беззаботную жизнь. Но родственник убил его, пока тот спал, и уехал с его женой.

Зефельд: краткие сведения

Очень долго об этом алхимике было известно крайне мало информации. С самого детства Зефельд увлекался алхимией и проводил опыты. Разумеется, у него мало что получалось, и со всех сторон на него сыпались насмешки. Тогда он уехал из Австрии и вернулся только через десять лет, и поселился в небольшом городке у одной семьи, которая его приняла. В знак благодарности он показал хозяину, как научился добывать золото из обычных металлов. Вскоре весь город знал, что Зефельд настоящий алхимик. О его опытах узнал император и приговорил его к пожизненному заключению за мошенничество. Но вскоре Зефельда помиловали, но при условии, что он будет продолжать свои опыты для императора. Но через некоторое время Зефельд сбежал из страны, и никто ничего больше не знает о его судьбе. Он буквально растворился в воздухе.

Благодаря изложенной выше информации, становится намного понятней, что такое алхимия, в чем ее суть и для чего она нужна.

АЛХИМИЯ

АЛХИМИЯ

(позднелат. alchimia) - средневековой культуры, в котором своеобразно переплетались начальные естественно-научные (прежде всего химические) представления о мире и характерные для данной культуры представления и обществе. Главной целью алхимиков являлись поиски т.н.

филос. камня («великого эликсира», «великого магистерия», «красной тинктуры» и т.д.), способного превращать неблагородные металлы в золото и серебро. Филос. камень должен был, кроме того, обеспечивать вечную молодость, излечивать все болезни и т.д.

А., будучи фрагментом средневековой культуры, не могла не разделять основные ее особенности: спекулятивную общую ориентацию, догматизм и авторитарность, традиционализм и символизм, иерархизм и т.д. Этому не способно было помешать то, что А., стоявшая между оккультным теоретизированием и химико-техническим имитирующим ремеслом, представляла собой изнанку магистральной культуры. Символический А. проявлялся, в частности, уже в параллелизме двух действий: превращения вещества в процессе «великого делания» являлись только символом параллельной внутренней работы алхимика над собой. «Великое делание», призванное дать в итоге филос. камень, было лишь одной, внешней стороной алхимического процесса, символизировавшей то, что в его ходе алхимик уподобляется Богу. Как раз поэтому А. считалась в Средние века ересью. В рассуждениях алхимиков ртуть и сера не только вещества, но и бесплотные принципы; газ не только воздухоподобное, но и таинственный и т.п.

А., выявившая целый химических веществ и описавшая их друг с другом, явилась предшественницей возникшей в 17 в.

науки химии. А. не была наукой, хотя и опиралась частично на и использовала некоторые собственно химические методы. Существование филос. камня физически (онтологически) невозможно, поскольку противоречит хорошо обоснованным законам природы.

Феномен А., одновременно «недохимии» и «сверххимии», надолго пережил Средние века. Известно, в частности, что И. Ньютон, настаивавший в своих книгах по физике на необходимости строго механистического, каузального и математического объяснения природы, проводил алхимические . Делал он это, впрочем, втайне от своих коллег по «естественной философии».

С т.зр. социальной философии, А. может рассматриваться как смутное предвосхищение возникшей только в Новое идеи коммунизма. Алхимики первыми начали поиски способа создания «рая на земле», т.е. богатого и процветающего общества, в котором нет надобности в тяжелом и монотонном труде, а легкость получения богатства (золота) лишает смысла само частной собственности.

Философия: Энциклопедический словарь. - М.: Гардарики . Под редакцией А.А. Ивина . 2004 .

АЛХИМИЯ

(позднелат. alchimia)

донаучное направление в развитии химии. Главная алхимиков – нахождение т. н. «философского камня», который назывался также «великим эликсиром», «великим магистерием», «красной тинктурой» и т. д. Осн. свойством «философского камня» считалась превращать неблагородные металлы в золото и серебро. «Философскому камню» алхимики приписывали массу чудесных лекарственных свойств; излечивание болезней, возвращение молодости и силы, неограниченное продление жизни. Существование «философского камня» наукой не доказано.

Философский энциклопедический словарь . 2010 .

АЛХИМИЯ

АЛХИМИЯ (позднелат. alchinüa, через арабов-al-kimia, возможно, от греч. χημεία-θскусство выплавки металлов)-явление культуры, сопутствовавшее на протяжении более полутора тысяч лет различным эпохам (эллинизм , европейское средневековье, Возрождение). Алхимия существовала еще в составе древних восточных культур-в Ассиро-Вавилонском царстве, доисламской Персии, а в Китае, Индии и Японии - во времена становления там буддизма. Она получила распространение в Арабском халифате и особенно средневековой Европе в качестве феномена ее культуры (данная статья рассматривает алхимию преимущественно в этом регионе).

Алхимию связывают с попытками получить совершенный металл (золото или серебро) из металлов несовершенных, т. е. с идеей трансмутации (превращения) металлов с помощью гипотетического вещества-“философского камня”. Сами алхимики называли свою scientia immutabilis - “наукой неизменной”.

Первый этап алхимии (2-6 вв.) связан с деятельностью Александрийской академии (2-4 вв.). Это время становления алхимии в составе позднеэллинистической герметической (см. Герметизм) философии (по имени Гермеса Трисмсгиста, т. е. Трижды Величайшего, легендарного основателя алхимии) под влиянием учений персов-огнепоклонников, неопифагореизма и неоплатонизма, предхристианских и раннехристианских философских систем. Александрийская алхимия занимает срединное положение между ремесленной практикой, направленной на имитацию благородных металлов (золота-хризопея, серебра-аргиропея), и оккультным умозрением. Алхимик оперирует с веществом и одновременно размышляет над его природой.

Оснащение и характер деятельности алхимика и ремесленника в основном совпадают, однако у алхимика иная цель: не утилитарная, а глобальная, направленная на построение особой картины мира, представленной в алхимии в специфических образах-понятиях (“философский камень”, целительные панацеи, алкагест-универсальный растворитель, гомункул-искусственный ). Соотнося природное и духовное, алхимик осуществляет тем самым единение макрокосмоса и микрокосмом. Направления своей деятельности он формулирует так: в материальном мире- трансмутация несовершенных металлов в совершенные; в человеческом мире-личное совершенствование; в мире неземном-созерцание Бога и приобщение к нему через его . Алхимия, следовательно, одновременно представляла два рода деятельности-“аурификцию” (золотоподобные имитации) и “аурифакцию” (определенную мировоззренческую доктрину).

На втором этапе (12-13 вв.) алхимия вступает во взаимоотношения с культурой европейского средневековья, пребывая между практической химией и -”естественной философией”, основанной на учении Аристотеля о материальном мире как состоящем из сочетаний четырех началстихий-земли, воды, воздуха, огня, которые обладают соответствующими свойствами-качествами-сухостью, влажностью, холодом, теплом.

Мысль о всеобщей превращаемости вещества, откуда следует трансмутации металлов, коренится варистотелевой идее первичной материи как совокупности всех свойств-качеств и начал-стихий. Аристотелевы начала-стихии обретают у алхимиков вещественный характер, выстраиваясь в триаду алхимических начал-принципов и вместе с тем веществ: ртуть, сера и соль (ср. наставления: “Возьми, сын мой, три унции серы и пять унций злости...”).

Учение об алхимических началах-принципах противостоит двум основным направлениям средневекового природознания (13 в.): созерцательному опыту Оксфордской школы (Р. Бэкон, Роберт Гроссетест) и схоластике Альберта Великого-Фомы Аквинского. Но в этом противостоянии как бы примиряет средневековые и реализм и тем самым предвосхищает науки Нового времени, оперирующей с реальными веществами.

Учение об алхимической субстанции и акциденции ( всех металлов едина, различны их преходящие, акцядентальные формы) обусловливает “врачующий” характер деятельности алхимиков, совершенствующих металл, освобождающих его от порчи. Разрушение видимых форм вещества, физическое и физико-химическое воздействие на (дробление, измельчение, растирание, обжиг, растворение вещества в минеральных кислотах и другое) способствует выявлению сокровенной сущности - квинтэссенции, формы форм, лишенной каких-либо свойств кроме идеального совершенства (идея , восходящая к александрийской алхимии). Зооморфные, антропоморфные, анимистические представления о веществе, “исцеление” вещества с помощью “медикамента” - “философского камня” ведут к формированию идеи химической индивидуальности.

Деятельность алхимиков к концу второго этапа складывается из трех составляющих: 1) ритуально-магический опыт, в котором препаративные процедуры сопровождаются соответствующими заклинательными формулами, выражаемыми особым символическим языком ( веществ - мир символических их заменителей, причем последний истиннее первого, ибо священнодействен, исполнен высшего смысла; с одной стороны, “дело это делает рука”, с другой- “деяние это творит десница”); 2) определенных лабораторных приемов, направленных на недостижимый, как теперь ясно, ; 3) искусство, с помощью которого изготавливают конкретную . Так в рамках алхимии воспроизводится особый познавательно-практической деятельности, предшествовавший химии Нового времени. Во многом сходда с европейской алхимия арабского мира 8-12 вв. (Ближний Восток и страны Магриба).

Третий этап алхимии (15-17 вв.) связан с кризисом европейского средневекового мышления и новым расцветом оккультных увлечений, характерных для ренессансного неоплатонизма. В стороне стоит Парацельс (16 в.), ориентировавший златосереброискательскую алхимию на лекарственную - иатрохимию. В эпоху Просвещения (18 в.) алхимия воспринималась современниками уже просто как фарс.

Лит.: Гермес Трисмегист и герметическая Востока и Запада. Киев - М-, 1998; Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979; Он же. Образ мира в зеркале алхимии. От стихий и атомов древних до элементов Бойля, М-, 1981; Lippman E. O. Entstehung und Ausbreitung der Alchemic. Eine Beitrag zur Kulturgeschichte. B., 1919; Jung C. G. Psychologie und Alchemic. Z., 1944; Read f. Through alchemy to chemistry. N. Y., 1963; Thomdike L. A history of magic and experimental science, v. 1-8. N. Y, 1923-58.

В. Л. Рабинович

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль . Под редакцией В. С. Стёпина . 2001 .

Синонимы :

Смотреть что такое "АЛХИМИЯ" в других словарях:

- (араб., al kimia, происход. или от слова kemi коптского названия Египта, или от греч. chymos жидкость). Средневековая наука, стремившаяся открыть философский камень, который мог все металлы превратить в золото, служить лекарством от всех болезней … Словарь иностранных слов русского языка

АЛХИМИЯ, по арабски Ул Хеми, означает, как указывает это имя, химию природы. Все таки, Ул Хеми или Ал Кимия представляет собою лишь арабизированное слово, взятое от греческого (хемейя), от сок, живица, выжатая из растения. Д р Уинн Уэсткотт … Религиозные термины

алхимия - АЛХИМИЯ (позднелат. alchymia; возможно, от греч. chymeia искусство выплавки металлов (chyma жидкость, литье) или от греч. Chemia название Древнего Египта; от древнеегипетского «хаме» черный, страна черной земли; частица «ал » арабского… … Энциклопедия эпистемологии и философии науки

АЛХИМИЯ, форма химии, которую практиковали в Европе начиная с раннехристианского периода до XVII столетия; согласно преданиям, алхимики занимались поисками философского камня, способного превращать простые металлы в золото, и эликсира бессмертия … Научно-технический энциклопедический словарь

- (араб. Al kimia производится или от слова kemi, туземного(коптского) названия Египта, или от греческого cumoV жидкость, сок) так называлась нынешняя химия в средние века, вплоть до XVII столетия.Но с тех пор, как эта последняя получила научную… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

- (лат. alchimia) – донаучное направление в развитии химии. Возникнув в Египте (III–IV вв. н.э.), алхимия получила широкое распространение в Западной Европе (IX–XVI вв.). Главная цель алхимии – нахождение так называемого «философского камня» для… … Энциклопедия культурологии

В поисках вечной молодости, благородного золота и философского камня ученые мужи древности тратили много сил и энергии, изучая алхимию – одну из древнейших наук. Кто же тот человек, который все же смог получить золото?

Алхимия – одна из двух самых древних наук, известных всему миру. Она берет начало в безвестности доисторических времен. Халдеи, финикийцы и вавилоняне были знакомы с принципами алхимии. Вместе с астрологией ее практиковали в Греции и Риме; это была основная наука у египтян.

Древние люди считали алхимию Божьим откровением, с помощью которого можно вернуть утраченные способности. Когда будут постигнуты тайны алхимии, проклятие запретного плода исчезнет и люди снова смогут жить в Райском саду.

Считалось, что алхимию открыл человеку таинственный египетский полубог Гермес Трисмегист. Этой фигуре египтяне приписывают авторство всех видов искусства и науки. В честь него все научные знания древности были собраны под общей доктриной герметизма.

Алхимия - это «научное» и философское учение о превращении одних вещества в другие. Она также изучала то, как вещества и их превращения связывались с магией и астрологией. Люди, которые занимались алхимией, назывались алхимиками. Большинство из них проводили годы в тщетных попытках превратить свинец и ртуть в благородное золото. Но главной их целью всегда был поиск философского камня - субстанции, намного более ценной. Считается, что из него можно приготовить «эликсир молодости», который вылечит любую болезнь и даже вернет человеку молодость. В наше время эту фразу используют в рекламных целях как панацею от всех болезней.

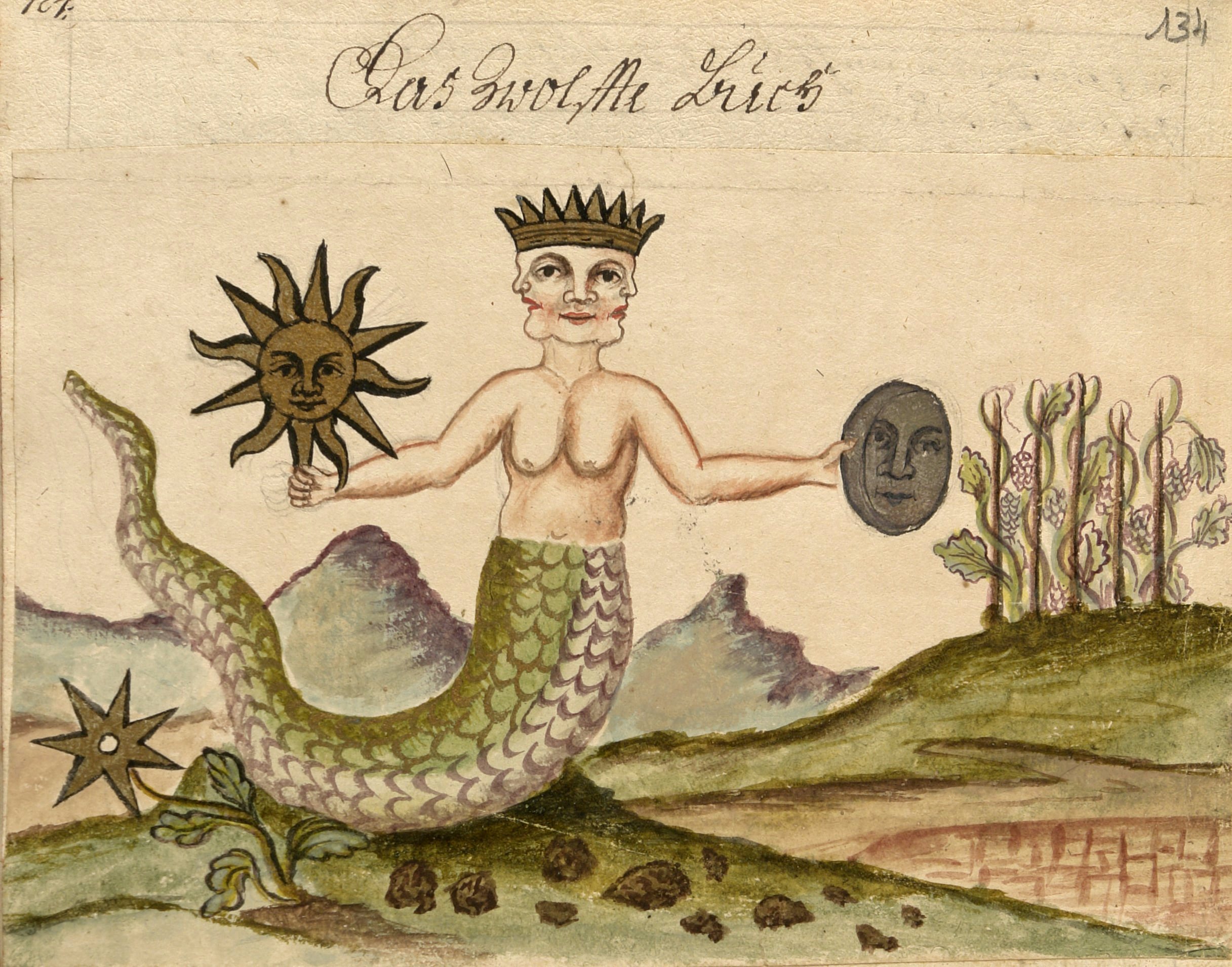

Алхимики считали, что вещества, разум, философия, религия, магия и астрология тесно связаны друг с другом. И нужно было только отыскать эту связь. Алхимики пытались понять одно через понимание другого, используя систему символов. Для постороннего глаза эти символы не поддаются расшифровке. Но для тех, кто изучал алхимию, это закодированные формулы, элементы, планеты, металлы и ингредиенты. Обозначения используются столетиями и имеют тайный, мистический подтекст.

Для средневековых обывателей алхимики и окружающая их обстановка мистики и секретов были чем-то завораживающим. Гравюры и картины тех лет заполнены символами. Значки планет и металлов соседствуют с человеческими черепами и костями.

В XVII-XVIII веках европейцы начали изучать только свойства веществ, отбросив религиозную и мистическую оставляющие. Они экспериментировали и записывали свои открытия, чтобы другие люди могли бы поучиться у них. Так появилась наука по исследованию веществ - химия. А люди, изучавшие их, стали называться учеными.

С открытием радиоактивности, наконец был найден способ, как превратить один химический элемент в другой. А в 1980 году американский ученый Гленн Сиборг, на зависть алхимикам Средневековья, обнаружил метод получения золота из висмута в ядерном реакторе. Правда, это гораздо сложнее и дороже добычи золота в шахте.

Алхимия проникла в Россию после ее выхода на европейское культурное пространство. посвятил много времени изучению алхимии.

Язык тайных символов всегда скрывал алхимию от любопытства непосвященных. Нам до сих пор не ясна ее подлинная суть: для одних это изготовление золота, для других – нахождение эликсира бессмертия, для третьих – трансформация человека.

Королевское искусство

Алхимия – мать химии. Именно в алхимических лабораториях впервые были получены серная, азотная и соляная кислоты, селитра и порох, «царская водка» и многие лекарственные вещества.

Средневековые алхимики ставили перед собой вполне конкретные задачи. Один из родоначальников европейской алхимии Роджер Бэкон (XIII век) пишет следующее:

«Алхимия есть наука о том, как приготовить некий состав, или эликсир, который, если его прибавить к металлам неблагородным, превратит их в совершенные металлы».

Превращая простые металлы в благородные, алхимик бросает вызов самой природе.

Несмотря на то, что в Средневековой Европе алхимия была фактически вне закона, многие церковные и светские властители покровительствовали ей в расчете на выгоду, которую сулило получение «презренного металла». И не только покровительствовали, но и сами занимались. Алхимия стала поистине «Королевским искусством».

Курфюрст Саксонский Август Сильный (1670-1733), чьи претензии на польскую корону требовали значительных денежных расходов, превратил Дрезден в настоящую столицу алхимии. Для пополнения казны золотом он привлек талантливого алхимика Фридриха Бёттгера. Насколько преуспел на золотом поприще Бёттгер, история умалчивает.

Алхимиков в Европе было много, но адептами – тех, кому открылся секрет философского камня – становились единицы.

На языке символов

Истоки алхимии восходят к герметизму – учению, впитавшему в себя традиции древнегреческой натурфилософии, халдейской астрологии и персидской магии. Отсюда столь загадочный и многозначный язык алхимических трактатов. Металлы для алхимика - это не просто вещества, а олицетворение космического порядка. Так, золото в алхимических манускриптах превращается в Солнце, серебро – в Луну, ртуть – в Меркурий, свинец – в Сатурн, олово – в Юпитер, железо – в Марс, медь – в Венеру.

Выбор семи небесных тел также неслучаен. Семерка – знак полноты и совершенства, высшая степень стремления к знанию и мудрости, свидетельство магического могущества и хранительница тайны.

Загадочной выглядит и рецептура, записанная в герметических трактатах. Английский алхимик Джордж Рипли (XV век) для того, чтобы приготовить эликсир мудрецов, предлагает накаливать философскую ртуть, пока она не превратится сначала в зеленого, а затем в красного льва. Возникшие при этом жидкости он советует собрать, в результате чего появятся «безвкусная флегма, спирт и красные капли».

«Киммерийские тени покроют реторту своим тусклым покрывалом. Он загорится и, приняв вскоре великолепный лимонный цвет, вновь воспроизведёт зелёного льва. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова дистиллируй продукт. Наконец, сын мой, тщательно ректифицируй, и ты увидишь появление горючей воды и человеческой крови».

Как превратить символическое алхимическое слово в живую практическую реальность?

Некоторые пытались, понимая его буквально. Например, соратник Жанны Д`Арк, прославленный маршал Жиль де Ре, дошел до убиения младенцев ради молодой крови, которая, как полагали, необходима была для успеха Великого Делания.

Потомкам, которые захотят приоткрыть завесу тайн алхимических текстов, философ Артефий пишет: «Несчастный глупец! Как можешь ты быть столь наивен и верить, что станем мы тебя учить столь открыто и ясно самой великой и важнейшей из наших тайн?». Герметическая символика должна была навсегда скрыть секреты адептов от непосвященных.

Ученым XIX столетия удалось разгадать аллегорию алхимиков. Что такое «лев, пожирающий солнце»? Это процесс растворения ртутью золота. Расшифрован и рецепт Рипли, в котором описана процедура получения ацетона. Впрочем, химик Никола Лемери замечает, что делал этот опыт много раз, но никогда не получал красных капель – вещества, которое, по мнению адептов, обладало свойством философского камня. Химический экстракт был извлечен, но алхимическое чудо не свершилось.

Алхимическая символика – это больше, чем отражение химического процесса. Например, один из главных алхимических символов – дракон, проглатывающий собственный хвост – олицетворение многократности рождений-умираний. Символический язык сакральных текстов обращен не только к технологии, но и ко всем структурам бытия, баланс между которыми и может привести к успеху в алхимических превращениях.

Философский камень

Центральный элемент алхимического учения – философский камень или эликсир, способный превращать неблагородные металлы в благородные. Его представляли не только в виде камня, он мог быть порошком или жидкостью. Некоторые адепты оставили нам рецепт приготовления своего «Великого Магистерия».

Например, Альберт Великий в качестве компонентов философского камня предлагает использовать ртуть, мышьяк, серебряную окалину и нашатырь. Все это пройдя через стадии очищения, смешения, нагревания, перегона должно превратиться в «белую субстанцию, твердую и ясную, близкую по форме к кристаллу».

Свойством философского камня была не только трансмутация металлов. Алхимики Средневековья и Возрождения признавали за эликсиром способность выращивать драгоценные камни, усиливать плодоносность растений, исцелять все болезни, продлевать жизнь и даже даровать вечную молодость.

Французский алхимик XIV столетия Николас Фламель отнесен к числу тех мастеров, кому удалось получить философский камень. Познакомившись с трактатом Авраама Еврея, он всю жизнь потратил на расшифровку оставленного там «ключа к Деланию». И, в конце концов, нашел его, обретя, по преданию, бессмертие.

Распространению легенды способствовали неоднократные свидетельства очевидцев, якобы встречавших Фламеля через многие годы после его официальной смерти. Вскрытие могилы алхимика только укрепило миф – Фламеля в ней не оказалось.

Впрочем, философский камень не следует рассматривать исключительно как материальную субстанцию. Для многих адептов поиск «Великого Магистерия» был сродни обретению истины, которая могла бы решить наивысшую задачу герметизма – избавление человечества от первородного греха.

Алхимия - это наука?

Церковь считала алхимию источником суеверия и мракобесия. Для поэта Данте Алигьери алхимия - «наука вполне жульническая и ни на что более не годная». Даже Авицена негативно смотрел на герметические таинства, утверждая, что «алхимики могут делать лишь превосходнейшие имитации, окрашивая красный металл в белый цвет – тогда он становится похожим на серебро, или, окрашивая его в желтый цвет – и тогда он становится похожим на золото».

Еще в IV веке до н. э. Аристотель писал о том, что из меди при соединении с цинком или оловом образуются золотисто-желтые сплавы. Часто алхимический опыт считался успешным, когда простой металл всего лишь приобрел окраску благородного.

Впрочем, существуют косвенные свидетельства того, что в своих лабораториях алхимикам удавалось произвести на свет золото, по своим качествам ничем не уступающее природному металлу.

В одном из музеев Вены выставлена золотая медаль, вес которой соответствует 16,5 дукатам. На одной стороне медали выгравирована надпись «Золотой потомок свинцового родителя», на другой – «Химическое превращение Сатурна в Солнце (свинца в золото) произведено в Инсбруке 31 декабря 1716 года при покровительстве его сиятельства пфальцграфа Карла Филиппа».

Конечно, свидетельство знатного лица никак не может гарантировать того, что при выплавке медали не было использовано настоящее золото. Однако есть и другие аргументы.

В XIV веке король Англии Эдуард II заказал испанскому алхимику Раймунду Луллию выплавку 60 тыс. фунтов золота, предоставив ему ртуть, олово и свинец. Неизвестно смог ли Луллий справиться с заданием, однако исторические документы свидетельствуют о том, что при заключении крупных торговых сделок англичане стали использовать золотые монеты в количестве, значительно превышавшем золотые запасы страны.

Никто не знает, откуда в наследстве императора Священной Римской империи Рудольфа II (1552-1612) появилось 8,5 тонн золотых слитков. Позднее было установлено, что золото Рудольфа II практически не содержало примесей, в отличие от природных слитков, использовавшихся для чеканки монет.

Принесшее из глубины веков свои тайны, алхимическое искусство по-прежнему их ревностно хранит, вероятно, навсегда лишив потомков возможности проникнуть в секреты Великого Делания.

Термин «алхимия» происходит либо от арабского слова Al-kimia - производится, либо от слова kemi, коптского названия Египта, либо от греческого слова, означающего жидкость, сок.

Краткая история алхимии

- Родиной алхимии считается Древний Египет. Началом науки считаются труды мифического Гермеса Трисмегиста. Жил такой человек или нет - утверждать сложно, но книги, хотя далеко не все, приписываемые ему известны

- Пэмандр

- Вселенское слово Гермеса Асклепию

- Священное слово Г. Трисмегиста

- Кратир, или Монада

- Невидимый Бог весьма явен

- Благо в одном Боге и нигде больше

- Величайшее зло для людей неведение Бога

- Ничто не исчезает

- О мысли и ощущении

- Ключ,

- Ум к Гермесу

- О всеобщем Уме

- О возрождении и о правиле молчания, тайная проповедь на горе

- Мудрость

- Посвятительная речь, или Асклепий

Существуют также три больших отрывка из книги «Дева мира» (или «Зрачок мира»); десять отрывков из разговора Гермеса с сыном его, Татом; восемь отрывков из книг Гермеса к Аммону; девять кратких отрывков без названия и, наконец, три «определения» Асклепия царю Аммону: о солнце и демонах, о телесных страстях и похвала царю. Средневековые алхимики приписывали Трисмегисту так называемую Изумрудную таблицу - отрывок загадочного содержания и неизвестного происхождения, где находили аллегорическое описание философского камня, они признавали этот отрывок основным текстом своего учения, которое и называли поэтому Герметической философией или Алхимией.

Усиленно и целеустремленно занимались алхимией греки, передавшие эстафету арабам в пору расцвета исламской цивилизации. От арабов восприняли идеи алхимии европейцы.

Знаменитые алхимики

- Абу-Муза Джафара-аль-Софи. Жил в Севилье в конце VIII начале IX века. Предполагал, что металлы являются телами меняющейся природы, и состоят из меркурия (ртути) и серы, а потому к ним можно добавить то, чего у них недостает, и отнять то, что находится в избытке.

- Альберт фон Больштедт (Альберт Великий) (1200, - 15 ноября 1280) - немецкий философ, и богослов. Жил в Париже, Регенсбурге, Кельне. Занимаясь в том числе алхимией впервые выделил мышьяк в чистом виде.

- Роджер Бэкон (около 1214 - после 1292) - английский философ, ученый. Жил в Париже, Оксфорде. Занимаясь алхимией, делил её «теоретическую, которая исследует состав и происхождение металлов и минералов, и практическую, занимающуюся вопросами добывания и очистки металлов, приготовления красок и т. п. Считал, что алхимия может принести большую пользу медицине» (Википедия)

- Арнольдо Вилланова (ок. 1235-1240 - 1311) - испанский врач, издал более 20 алхимических трудов, в том числе о ядах, противоядиях, лечебных свойствах различных растений и способах их употребления. Создатель так называемой медицинской алхимии

- Раймунд Луллиус (1235 – 1315) - философ, богослов, писатель, путешественник. Жил в Испании, Франции, Италии, странствовала по Европе, Северной Африке, Ближнему Востоку. Написал несколько алхимических сочинений, наиболее известные из которых «Завещание», «Сборник правил, или путеводитель по алхимии», «Опыты».

- Джованни Фиданца (Бонавентура) (1121-1274) - философ, теолог, католический священник. Жил в Париже, Лионе. В своей «Книге, составленной на основе многих опытов», писал о фармации и медицине; установил свойство азотной кислоты растворять серебро, отделяя его от золота.

- Василий Валентин (1565-1624). Жил в Германии. В своих сочинениях по алхимии «Триумфальная колесница антимония», «О великом камне древних мудрецов», «Последнее завещание», «Раскрытие тайных приемов», «Трактат о естественных и сверхъестественных предметах металлов и минералов», «О микрокосме», «О тайной философии» приводит новые сведения о различных веществах, их свойствах и способах получения, в том числе впервые упоминает о соляной кислоте, даёт подробное описание сурьмы и её соединений.

- Абу Али аль Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, или Авиценна (980-1037)

- Абу Бакр Мухаммед ибн Закарийа Ар-Рази или Разес (864-925)

- Абу-ар-Райхан Мухаммед ибн Ахмед Аль-Бируни (973 – 1048)

- Абд ар-Рахман Ал Хазини (первая половина XII века)

- Никола Фламель (1350 — 1413)

- Альфонсо Десятый (1221 - 1284)

- Пьер Добрый (1340 - 1404)

Все они искали т. н. Философский камень или красный лев, или великий эликсир, или красная тинктура, панацея жизни, жизненный эликсир, с помощью которого серебро, а, возможно, и неблагородные металлы, превращались бы в золото, а раствор его, так называемый золотой напиток (aurum potabile), принятый внутрь в малых дозах, помогал исцелять болезни, возвращать молодость, продлевать жизнь до бесконечности